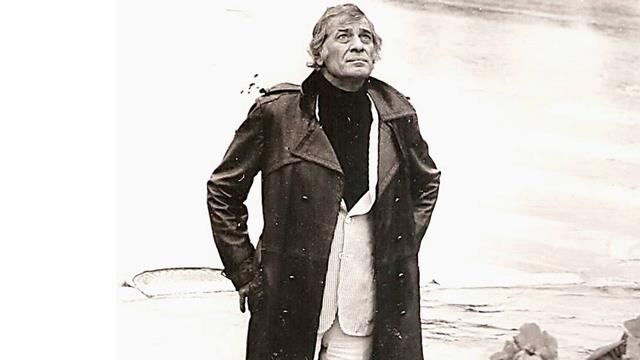

35 عاماً على رحيل معين بسيسو: زمن تكون فيه وحيداً كالفراشة في سحابة

لم يُصب محمود درويش بأذى في ذلك اليوم الذي شهد فيه نقاشاً حامياً بين الشاعر الراحل معين بسيسو وأحد الأشخاص المستفزين إلى أبعد الحدود.

كان النقاش يدور حول مأساة مخيم تل الزعتر في عز حصاره. بدا معين في ذلك النقاش مثل نمر جريح لا يحتمل خدشاً إضافياً في لحمه الحي، فما كان منه إلا أن أطلق على الخصم المناكف رصاصة من مسدس حربي كان موضوعاً بجانبه، وأخطأته، ومعروف أن الرصاصة أحياناً تلعب لعبة أخرى، بماهو شائع عنها تحت مصطلح “سكترما”، وهي الرصاصة المرتدة التي تطلق في المكان المغلق وقد تقتل صاحبها أو من يشاركه المكان، وكادت أن تصيب درويش، ولكنها أخطاته أيضاً، وهذا قد هدّأ “ثورة” صاحب “المعركة” لأنه التفت في ذلك الحين نحو صاحبه وابتسم.

لاتختزل الحكاية بالتأكيد سيرة الشاعر الراحل، وان كان صاحب طباع نارية في بعض الأحيان كما يروي عنه مقربون، ورقيق الحاشية في أحايين كثيرة. لكن معين بسيسو ظلم في حياته الشعرية والأدبية والنضالية الحافلة لأسباب عدة أهمها “نوع” النقد الاختزالي الذي رافق تجربته المديدة ( 1948 – 1984 )، فقد أصر هذا النقد ” المسلح ” على النبش في القصائد ذات النبرة النضالية الحادة بالاعتماد بالدرجة الأولى على تاريخه السياسي النضالي الحافل، منذ أن انتسب إلى صفوف الحزب الشيوعي وتسلم قيادته في غزة قبل أن يغادرها مطلع خمسينيات القرن الماضي إلى القاهرة لدراسة الصحافة في الجامعة الأميركية فيها، وليسجن فيها مرتين على التوالي( 1955 – 1957 ) – ( 1959 – 1963 ) بسبب نشاطاته وآرائه السياسية. السبب الثاني في الظلم الذي لحق به شعرياً وأدبياً هو الانهيار الايديولوجي المدوي الشبيه بالزلزال الذي تجلى في انهيار الاتحاد السوفييتي، وما أعقبه من هزات ارتدادية شملت في تأثيراتها معظم اليسار العالمي والعربي الذي كان على صلة بالزخم الايديولوجي والعقائدي الذي يشكله هذا “الوطن السوفييتي”. معروف أن معين لم يتوان عن “نسبه” له في كتاب نثري جميل صدر عام 1983 بعنوان الاتحاد السوفياتي لي. صحيح أن صاحب الاستعارات الاشتراكية واليسارية الفصيحة التي روج لها الكتاب درجة ربطه مدينة بيروت مثلاً الخارجة للتو من وراء المتاريس الرملية إبان حصارها عام 1982 من قبل القوات الاسرائيلية الغازية بالعاصمة السوفياتية آنذاك موسكو مباشرة، من دون أن يجبره ذلك على التخفف من فكرة الالتزام العقائدي الذي ظل متمسكاً به حتى آخر نفس في حياته. أصدر معين في تلك الآونة المضطربة أيضا كتاباً نثرياً بعنوان (88يوماً خلف المتاريس)، إلا أن هذا خلق لدى طائفة من النقاد “توجهاً” بالتقليل من أهمية شعره وجرى وصفه بالشاعر التعبوي وصاحب قصيدة السلاح، وهناك من دأب في مرحلة متقدمة على الترويج لنثره مقابل شعره، وأن معيناً هو ناثر كبير في مقابل شعريته المتوسطة، ووعيه سبق شعره الخ هذه الأوصاف التي انكشفت وبانت للعراء أيضا لمجرد أن أنهت وظيفتها الآنية، اذ بدا واضحاً أن شعر معين بسيسو لم يخضع في معظمه للقراءة النقدية المتعمقة كما هو حال الكثير من الشعر الفلسطيني وظل خاضعاً في معظمه في أحسن الأحوال لمسطرة بروكرست النقدية المعروفة، والتي استلهمها معين نفسه في بعض كتاباته.

الانتقائية المتسرعة التي ميّزت هذا النقد ظلمت شاعر (الأشجار تموت واقفة)، ولم يكن موت الايديولوجيا هو السبب الرئيس في ذلك، فكثر من الشعراء الذين التزموا بهذه الايديولوجيا على مستوى العالم مازالت أشعارهم تقرأ وتترجم، وتستعاد في أكثر من مناسبة، ولكن (مأساة جيفارا) الفلسطيني لم تكمن على مايبدو في نوعية الفكر الذي استلهمه للتحرر من واقعه البائس، بل في نوعية الحوار الدائر مع محيطه والقرارات التي تصدر تباعاً حول امكانية اعادة قراءة هذا الواقع قراءة جديدة بمعزل عن حائط الايديولوجيا الذي ظل ينهار على الملأ، ويتردد صداه أمام الأعين الشامتة. صحيح أن صاحب (أدب القفز بالمظلات) دأب على تجميع نثره ومقالاته في كتب صدرت تباعاً وتحسس فيها هذا الواقع الأدبي والشعري ” اللئيم ” الذي يحيط بالجميع من دون استثناء، إلا أن قراءة متبصرة في أعمالة الشعرية الكاملة تكشف عن حساسية شعرية متماوجة في علوها لديه، ولن يكون ممكناً قراءتها اليوم من جديد، من بعد رحيله المفجع والمأسوي في لندن إلا بعد أن تسقط عنه كل تلك الألقاب النقدية الناقصة التي لحقت بشعره وحُمِّل معها كل تلك الألقاب المدوية الصارخة التي لم يسع وراءها، بقدر سعيه إلى تشكيل معجمه الشعري القوي في جانب لغوي منه، كما هو حال شخصيته القوية، والرقيقة في بياناتها اللغوية البديعة التي حملها قسم كبير من شعره. لم يكن أمام النقد المشار اليه إلا أن يختصر حياة أدبية وشعرية ونضالية حافلة بالعطاء ببضع أبيات مثل “أنا إن سقطت فخذ مكاني يارفيقي في السلاح، واحمل سلاحي، لايخفك دمي يسيل من الجراح ” والاكتفاء باشارات حصرية متجددة عن الشعر التعبوي المقاوم والمسلح حد العظم، وكأن تجربة الشاعر قد أحيطت فعلياً بهذا الكم الكبير من الالتباس الذي فرضته مسيرة الكفاح الفلسطيني دون الالتفات الى جوانية مايكتب ويعاد نثره في قصائد، ونثر، ومسرح شعري. وليس بخافٍ على أحد أن معيناً امتلك بحكم انتمائه الايديولوجي ثقافة نقدية جامعة دفعته لأن يكون مثقفاً من طراز رفيع يدرك ويلم بالتحولات العاصفة من حوله، وليس معروفاً ان كان سقوط وانهيار الاتحاد السوفييتي سيخلف ذلك الجرح في مسيرته الأدبية والشعرية، فقد رحل عن عالمنا قبل وقت قصير من انطلاقة عمليات اعادة البناء في المجتمعات السوفياتية التي أطلقها آخر رئيس لمجلس السوفيتات الأعلى ميخائيل غورباتشوف، والتي أدت إلى انهياره انهيارا كاملا واشتعال الحروب القومية والاثنية بين بعض شعوبه، وان بدا أن الشاعر محصن بما فيه الكفاية بتجربة حياتية متمرسة في النضال واتخاذ المواقف، ولم يكن ينقصه الدراية بتعقيدات مابدأ يلوح في الأفق من جمود عقائدي وجمود أصعب في الحياة الاجتماعية التي تهاوت مع أول نذر لها علاقة بعمليات الاصلاح التي أطلقتها البروسترايكا.

ليس معروفاً الحال التي كان سيصل إليها الشاعر الذي لا يقبل بأي مساومات على موسكو، التي كان يكتب اسمها على متاريس الرمل في حصار (ست الدنيا)، ولكن نظرات متأنية ومتفحصة في عالم مسرحه الشعري الذي نضّجه ابان إقامته ودراسته في القاهرة وربما بتأثيرات ندية خاصة من الشاعر المصري الراحل صلاح عبد الصبور في نواح عدة تكشف عن أنساق معرفية واعية بالخط الذي انتهجه ولم يحد عنه حتى نهاية مشواره الحياتي في غرفة فندق باردة في ليل لندن دون أن يكتشف موته إلا بعد مرور ثلاثة أيام. ليست (ثورة الزنج) أو (مأساة جيفارا) أو (شمشون ودليلة) وأخرى غيرها إلا توضيحاً فكرياً وشعرياً وايقاعياً لتلك الأنساق التي بدأ معين بسيسو يخطها في مشواره الابداعي. لايمكن الفصل هنا في هذا المضمار أعماله الشعرية الدرامية التي كتبها للتلفزيون مثل (محاكمة ابن المقفع) و(رسائل الى العالم) عن مسرحه الشعري ككل، لابل أن رسالة تخرجه في تلك الفترة الحاسمة التي تكونت فيها شخصيته الابداعية بوسعها ان تضيف أشياء كثيرة إلى ذلك الجانب غير المعروف في رحلته الأدبية، وبخاصة أنه كان يبحث عن ” الحدود الفاصلة بين المذياع والتلفزيون من جهة والكلمة المطبوعة في الصحيفة من جهة أخرى”.

معين بسيسو الذي امتلك قلماً ناثراً عمل في صحف عربية كثيرة، وقدَّم سير نثرية لشخصيات ومراحل عمرية مختلفة عبر من خلالها مع شعبه. لم يكن يبحث عن ألقاب مكسرة لم يطلها النقد إلا لأنها كانت من نوع الجمل المشروخة التي ضيَّعت على الشعر الفلسطيني قراءات في نوعية المنجز الشعري الذي طرحه في الكثير من مجموعاته، والتي شاءت ألا تحيد في معظمها عن القالب التقليدي للقصيدة العربية إلا أنها حملت أنفاساً معذبة لصاحبها في نواحٍ كثيرة، جرّت عليه ألقاباً ربما آذته في محلات كثيرة، وهو لم يكن ليتذمر، بل كان يواصل نثره في الشعر، وفي الحياة حتى أنفاسه الأخيرة، وحتى لو أدركه الانهيار الايديولوجي المدوي من حوله ربما لم يكن سيتأثر به بسبب من متانته الفكرية التي ميزته عن كثر من ” أقرانه العقائديين ” لمسناها أكثر في تجلياتها وارهاصاتها المبكرة في مسرحه الشعري وفي نثره.

لا يغدو صحيحاً القول إن معين بسيسو قد تأثر شعره عبر المجموعات ال 13 التي أصدرها بهذه الايديولوجيا وسقط فيها بعض شعره. لكن هذه التجليات المشار إليها خضعت لمسطرة بروكرست، وهي مسطرة مرتدة وخطرة تؤذي من يستخدمها لأغراض غير نقدية، وقد لاتتسامح من يعلق فيها، ولكنها بالتأكيد تنال من النقد المتعسف الذي أخضع له صاحب (فلسطين في القلب) لأن الرصاصة التي تطلق في مكان مغلق ترتد حيناً إلى صدر مطلقها. وبروكرست هو قاطع الطريق اليوناني الذي كان يختار ضحاياه لسرير عنده، فمن كان قصيراً كان يخضع لعمليات تطويل، ومن كان يزيد في حجمه عن السرير كان يتم تقطيعه، وفي الحالتين كانت الضحية تدفع الثمن. ومعين بسيسو لا شك دفع ثمن التأويل النقدي العربي لشاعر شاعت أنفاسه اللاهبة والمحتدمة في شعره بما يعكس انتماءه لشعبه وقضاياه وقضايا الشعوب العربية التي انحاز لها، دون أن يعني ذلك أنه الشاعر التعبوي المسلح الذي لايعرف من قصائده سوى الرصاص. “نعم هو زمن تكون به وحيداً كالفراشة في سحابة” قال في قصيدة له. ربما لم يكن في حياته كذلك، فقد عاشها بشغف الفلسطيني، ولكنه رحل كما رأى، حتى وان خانه قلبه في تلك الليلة الباردة، فلأنه كان “خفاقاً الى أمد”، وهو نفسه كان يدرك حتى من قبل سقوط الشيوعية السوفياتية المدوي فقدانه بوصلة التملك في معركة شرسة مفتوحة على أمداء غامضة، إلا أنه كان يدرك أيضاً أن قلوب الجماهير التي آمن بها ستظل خفاقة بلا أمد، مع انهيار الايديولوجيا أو دونها.

[metaslider id=10493]