الدكتور نادر الحمامي* يكتب: القرآن والفيزياء، القضيّة ليست بيداغوجيّة

استمعت جيّدا إلى المواقف الرسميّة الصادرة أساسا عن المندوب الجهوي للتربية في ما يتعلّق بالآية التّي أقحمها أستاذ الفيزياء لتلاميذ السابعة أساسي بمعهد جعفر ماجد النموذجي بالقيروان، واستمعت أيضا إلى الأستاذ يبرّر ما طرحه، وسار الخطابان تقريبا في اتّجاه يكاد يكون واحدا وإن اختلفت الغايات: موقف المندوب الذي تحدّث عن استدعاء الأستاذ لسؤاله عن الجدوى البيداغوجيّة من إيراد الآية القرآنيّة في اختبار فيزياء، وتحدّث أيضا عن إيراد الآية بالعربيّة في اختبار بالفرنسيّة. ولاحظت في كلام المندوب الكثير من الاحتراز وأكاد أقول الخوف من تلك التهمة “الموضة” وهي التصنيف في دائرة “كارهي القرآن”. أمّا الأستاذ الذي يدرّس منذ خمس وعشرين سنة، كما فهمت، فقد نشرت له فيديو تقارب العشر دقائق كان سؤال من سأله:” ما هي الأهداف البيداغوجيّة من إيراد الآية؟” فحدّثنا الأستاذ عمّا يسمّى alternance codique أو التفاعل بين اللغات والذي لا نرغب في مناقشته هنا لأنّ الموضوع عندي ليس بيداغوجيّا البتّة. ولاحظت أيضا جملة مفتاحا في خطاب الأستاذ هي التالية “إنّ ما استفزّ بعض الناس هو أنّها آية قرآنيّة”، وهذا تلميح إلى السلاح الفتّاك “التهمة بمعاداة الدين والقرآن”، والتي تلقى رواجا اجتماعيّا.

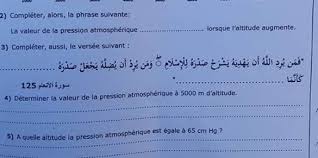

حضرة الأستاذ: ولن أطيل في المعنى فهو تأويلي صرف، ولكن “كمن يصّعد في السماء” تعني الصعوبة أو الاستحالة هنا ولا علاقة لها بنقص الأكسجين عند الارتفاع عن مستوى سطح البحر. والمهمّ بالنسبة إليّ أنّ الأمر لا يتعلّق لا بالبيداغوجيا ولا بالتفاعل بين اللغات، إنّ الأمر يتعلّق بوضوح بالانطلاق ممّا يسمّى “الإعجاز العلمي في القرآن”، وتضمين هذه الآية لا يختلف مطلقا في جوهره عن خطابات العديد من “التجّار” الذي احترفوا هذه المهنة المخاتلة ووجدوا لها سوقا نافقة أمام الانحطاط العلمي الذي تعيشه المجتمعات العربيّة والإسلاميّة عموما، فعوّضت عجزها بالإعجاز ووجّهت معاني الآيات في ضوء الاكتشافات العلميّة وهي في الأصل لا علاقة لها بها لا من قريب ولا من بعيد. إنّ التضمين هنا يكشف عن بنية ذهنية وليس عن اختيار بيداغوجي.

حضرة المسؤولين: إنّنا أمام معضلة حقيقيّة علينا توجيه النظر إليها وأخذها على محمل الجدّ دون مواربة لأنّها خطيرة جدّا ونحن كثيرو الحديث عن الإصلاح التربوي والمنظومة التعليميّة وغير ذلك من يكّرر خطابيّا ولا أثر في الواقع له، وأقصد بوضوح جيل الأساتذة والمربّين الذين تخرّجوا من مؤسّساتنا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ذلك الجيل الّذي أثّرت في بنيته الذهنيّة الفضائيّات والانفجار الرقمي أكثر من الإصلاح التربوي في بداية التسعينات، ذلك الجيل الذي عاش أكثر من أيّ جيل آخر تمزّقا هوويّا رهيبا تكسّرت رؤاه إلى العالم بالتزامن مع تكسّر جدار برلين وفراغ فكريّ ملأته أفكار القاعدة وكانت هذه الشعوب ترى في زمن ما أنّ ابن لادن بطل فسمّت أبناء التسعينات بأسامة وبأيمن، وعودوا إلى دفاتر الحالة المدنيّة لتروا نسبة تواتر الاسمين في تلك الفترة. إنّه جيل “الغارق يتعلّق بقشّة”. جيل رأينا في عيونه “الشماتة” في “الشيطان الأكبر”، والاستبشار بحوادث 11 سبتمبر 2001 دون إلقاء كبير بال إلى جثث الضحايا الأبرياء وذويهم الملتاعين فظنّوا أنّهم قد أخذوا “ثأرهم من طغاة العالم”. جيل مفتون في بداية شبابه بصوت الصحّاف وهو يعلن عن “هزائم أمريكا النكراء على أسوار بغداد” فينتظره الجميع تحقيقا لإشباع نفسي واهم ومخدّر لا يكاد يفيق منه حتّى تنزل عليه صاعقة أخرى. جيل يطرب لصحفي يرمي رئيسا بحذاء فينتشي أيّاما وليالي ويهلّل لانتصارات وهميّة. جيل تسمّر أمام قنوات رفعت شعارات “الرأي والرأي الآخر” ورأوا في خطابها تنفيسا لهم من بؤس واقعهم واعتقدوا أنّهم في “الاتّجاه المعاكس” لذلك البؤس. جيل العجز عن المشاركة الفعليّة في الإنسانيّة بالعلم والمعرفة الحقّ فآمن إيمانا صلبا راسخا بأنّنا تركنا العلم الذي هو “موجود في نصوصنا” فبحثوا عن الإعجاز لتدارك العجز، وقد فهم الكثير من تجّار الألم “آلام العجز” كما يقول المسعدي، فاستثمروه. جيل، كأنّه نسخة كربونيّة من راوي الطيّب صالح، واقع في النهر لا يدري هل يسبح شمالا أم يبقى في جنوبه ولكنّه في كلّ الأحوال يردّد صرخته الحائرة “النجدة. النجدة” فلا ننجده ولكن يجد من يرمي له طوق نجاة يحسبه مخلّصا ولكنّه سرعان ما يضيق ويلتفّ على عنقه ويخنقه فـ “يجعل صدره ضيّقا حرجا كأنّما يصّعد في السماء” (الأنعام، 125) بعد أن “ضاقت به الأرض بما رحبت” فلم يجد من حلّ سوى ما يضيق به الصدر في السماء.

حضرة المسؤولين: مسؤوليتكم جسيمة أمام أجيال كانت صنيعة الترميق والحلول التلفيقيّة وغضّ النظر عن المشاكل الحقيقيّة و”شراء الذي هو أدنى بالذي هو خير”.

*جامعي تونسي