اول الكلام

المنصف بن عبد الجليل: وفاء لمحمّد البدوي

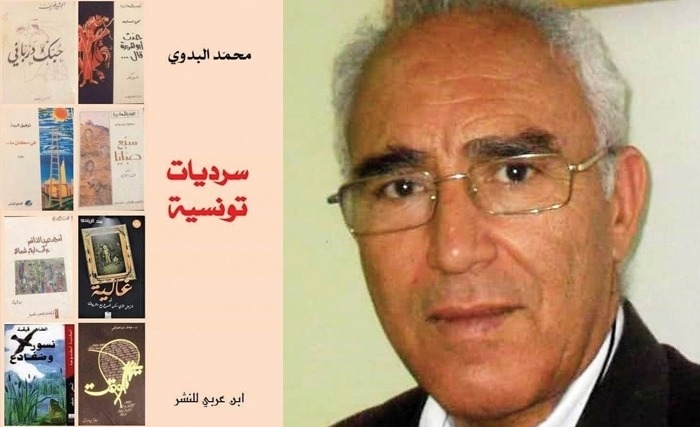

كتب الدكتور المنصف بن عبد الجليل العميد السابق لكلية الاداب بسوسة نصا استثنائيا رثى به رفيقه وزميله الاستاذ محمد البدوي الرئيس السابق لاتحاد الكتاب التونسيين الذي فارق عالمنا بعد صراع غير متكافئ مع مرض السرطان

وكان الدكتور بن عبد الجليل القى هذا النص في الحمامات في الاجتماع السنوي لودادية قدماء دار المعلمين العليا بتونس يوم 24سبتمبر

زميلاتي زملائي، صديقاتي أصدقائي،

أوفياء الدار وبناة الفكر بها.

ها هو واحد منّا يسلم الرّوح وقد نال منه المرض ما نال، وغالبته العلّة مدّة السنتين بأيّامها ولياليها، لا تريحه، ولا ترسله، ولا تنساه؛ ظنّ صاحبنا أحيانا بوهم الأمل وبريق النجاة من الكاسر أنّه فاز كما يظفر آخر الحرب من تحصّن بالصدّفة. وظنّ صديقنا بوداعته المعهودة، وابتسامته العريضة وشيء من البشر على محيّاه أنّه تعافى، ولم يبلغ من ذاك حدّا حتّى أجهز عليه الفاتك بلا ريب، فعلم صديقنا أنّه لا نجاة من الكاسر، ولمّا لفّه، وأصاب المقتل منه، وأدماه، وبلغ منه الوجع كلّ مبلغ، قال محمّد كاتبا للنّاس، متمثّلا:

كفى بك بك داء أن ترى الموت شافيا…

وأخطأ في كتابتها ثلاث مرّات وأصلحها ولم يصلح…

ولم ينقض صباح الحادي عشر من سبتمبر 2022 حتى جاءنا النعي، وبلغ مداه إلى الناس جميعا، وعلمتُ كما علم غيري، أنّي أفقد صديق الدراسة، وصاحبا عزيز الروح والرأي، وأفقد زميلا أعرف كفاءته، وتردّد على ألسنة الطلبة عنه ما تردّد من واسع الثناء. وفقدت الدّار، دار المعلّمين العليا بتونس، واحدا من أبنائها الذين تخرّجوا من قسم العربيّة سنة 1976.

كان محمّد البدوي من ذاك الجيل الذي فتح عينيه على الدنيا بمدينة طبلبة سنة 1950. تربّى في ربوعها، بين مزارعها وأحيائها البسيطة؛ حفظ أهازيج الناس بها؛ واقتطع منهم طبعه، وفطرته، وسخاءه، وعفويّته التي لا مثيل لها. وأخذ عنهم صبرهم وإرادتهم وحرصهم؛ فكانت كلّها من خصاله، وقد أضحى يافعا فكهلا. تعلّم بالمدرسة العموميّة ولم يعرف غيرها، ولمّا ترقّى في مدارج الدراسة انتقل كسائر أبناء جيله إلى مدينة المنستير، حتّى إذا جاوز عقبة الباكالوريا أمّ دار المعلّمين العليا، ودخل بابها بحماسة الشباب، وأمل المتعلّم، وفضول المتأدّب الباحث عن مسار ضمن ثقافة العصر وقتها، فدأب محمّد، رحمه الله، على الدّراسة لا ينقطع عنها، ولا يفتر عزمه على التحصيل، كما لاحق الأنشطة الأدبيّة والفكريّة والثقافيّة حيثما كانت. كان محمّد من رواد الدور الثقافيّة بالعاصمة، ومرتادي النوادي الأدبيّة، وكان أفضل ما يحضره من تلك الأنشطة الأسبوعيّة ما كان يجري في دار الثقافة ابن رشيق ودار الثقافة ابن خلدون، ونادي الطاهر الحدّاد. أمّا متابعته للنشاط السينمائي فكان مذهلا. وكذا كان اطّلاعه على المنشورات الجديدة في الأدب التونسي المعاصر، لا تصدر رواية أو ديوان إلاّ ولمحمّد دراية بهما. ولو سألت محمّدا: أيّ الأمرين تراك ترجّح لاختار بدون أدنى شكّ حياة الثقافة والأدب على الاكتفاء بدرس الجامعة. ولكنّ العجيب أنّ محمّدا لم ينقطع يوما عن الدّرس بكليّة 9 أفريل حيث بدأ جيلنا الدراسة بدار المعلّمين العليا، ثم انتقل إلى معهد التكوين المستمرّ بباردو، ولكنّه كان مع زميله مصطفى المدايني من أبرز الطلبة الذين عاشوا الحياة الأدبيّة والثقافيّة بكلّ تفاصيلها كما جرت بالعاصمة التونسيّة. وكان محمّد يقول في أكثر من مرّة: لا أرى الجامعة إلاّ لبنة راسخة من جوهر الثقافة التونسيّة، وهل تكون الجامعة على علوّ قدرها إلاّ ذاك؟ ولعلّ السبب في عمق هذا الإحساس ما تركه المرحوم توفيق بكّار في جيلنا، وكان محمّد متعلّقا به أيّما تعلّق، وكان بكّار مثل “نبيّ” ملهم لنا جميعا. وكانت آراؤه وطريقته، وسيجارته، وتنقّله بين صفوف الطلبة، ونظرته إلى أعلى حيث لا أحد… كان كلّ ذلك بمثابة الرسم العجيب للفكرة، والرأي والقدرة على التفكير من خارج الكتب والمتون. كانت الثقافة التونسيّة في نظر محمّد شيئا من تلك الهيئة كلّها كما لو جسّمها فنّان مبدع وعجيب مثل توفيق بكّار. ومن منّا لم يتمنّ أن يكون شيئا من توفيق بكار؟ بل كان ذاك الإحساس قادحا ليستزيد محمّد من المعرفةـ فنال التبريز سنة 1989، تلتها شهادة الدكتوراه سنة 2009، في اختصاص دقيق مازال إلى حدّ اليوم نادرا.

زميلاتي زملائي، أصدقائي صديقاتي

خاض صديقي تجربة التدريس كما خاض جيله. ووسّع الله أمامنا المسالك والأبواب، فلم ننتظر تعيينا، ولم نعرف البطالة، وكان عهدنا محمودا، ولم تفسده آفة ما نحن بصدده. وأحبّ محمّد هذه البلاد كما أحببناها، وتعلّق بها كما تعلّق بها جيله، وكان مع ذلك وكنّا خارج السياق الرّسمي: كان محمّد أديبا حرّا، ومثقّفا مستقلاّ شديد النقد للشأن العام مهتمّا به ومتابعا. ولم أعرفه يوما منتسبا إلى تيّار أو منضويا تحت راية حزب من الأحزاب لأنّه يرى أنّ الأدب لا يكون إلاّ حرّا، ولأنّه يرى أيضا أنّ الثقافة تفسد بالسياسة إذا خالطتها فقيّدتها. الأدب والثقافة عنده هما من جوهر الإنسانيّة في الفرد المبدع حيثما كان، وأيّ عصر أدرك. وزاد هذا الأفق عنده اتّساعا ما خاض محمّد من تجربة مهنيّة وإنسانيّة. فبعد أن نال شهادة التبريز في اللغة والآداب العربيّة درّس بجامعة فاس المغربيّة، ولم ينقطع هناك عن عادته في متابعة الحياة الأدبيّة والثقافيّة بالمغرب الأقصى، بل أضحى ينظر إلى الإبداع الجديد والأدب الحديث نظرة المطّلع على التجارب المتعدّدة. وأمكنه لاحقا أن يشحذ آلته النقديّة وفكرته الإبداعيّة. كما درّس في بداياتها بدار المعلّمين بسوسة، ثمّ انتدب للتدريس بكليّة الآداب بالقيروان، فكلّية الآداب والعلوم الإنسانيّة بسوسة، حيث ختم مسيرته المهنيّة.

زميلاتي، زملائي،

يعرف أبناء جيلي ما كان الأستاذ منجي الشملي، رحمه الله، يفتحه من مغاليق الأدب التونسي أمام الناشئة المبدعة فضلا عن دروسه بالجامعة التونسيّة. كانت حلقاته بالإذاعة الوطنيّة جذّابة، ومفيدة لكلّ من وجد في نفسه شيئا من الرغبة في الكتابة، وما أجلّها، ثمّ ما أصعبها مركبا. كذا كان محمّد البدوي، رحمه الله. جمع إلى التدريس بالجامعة والتأليف، تجربة طويلة خصّصها للشأن الأدبي والإبداع الجديد على يد ناشئة مبتدئة ومغامرة، وفتح لهم حصصا بإذاعة المنستير العموميّة، سمّاها: “دنيا الكتاب”، أو “محراب الليل” أو “واحة المبدعين”. فتهاطلت عليه النصوص الجديدة، ووجد أصحابها فتيات وفتيانا متنفّسا ليسمعوا صوتهم الأدبي، ويستمعوا إلى نقد حصيف وتوجيه علميّ وإنسانيّ من مختصّ في المجال. وبذلك كانت مساهمة محمّد، مثل أستاذه منجي الشملي، طريقا إلى التعريف بالأدب التونسي، والتشجيع على الكتابة والإنتاج، وعدم تهيّب هذا الميدان الفنّي الخصب. كان ذلك لإحساس الرجل بفتور الاهتمام الرسمي بهذا المجال، واعتباره من المسلّيات التي لا تفيد الاقتصاد والتنميّة، ومازال خطاب الزعيم بورقيبة عن القصّة والأقصوصة باحتقار كبير موضوع تندّر عالقا بأذهاننا إلى اليوم. وقد عارضه محمّد، كما عارضه بكّار ومصطفى المدايني، وكذا محمّد رجب الباردي، باهتمامهم جميعا بجنس السرد والرواية وسائر مشتقّاتها الأدبيّة. ترك محمّد من الحصص الإذاعيّة ما لا ينسى، ولا ينكره إلاّ جاحد. بل كثير من أولئك الذين يتصدّرون اليوم الساحة الأدبيّة ويفخرون بإنتاجهم قدا كانوا ممّن خصّهم محمّد بعنايته، وتوجيهه، وحتّى نشره لمؤلّفاته وهم المبتدئون وقتها.

زميلاتي، زملائي،

لم نكن نعلم أيّام الشباب والحداثة، أيّام العزم الشديد والجرأة، أيّام المغامرة وتحدّي الصعاب، لم نكن نعلم أنّنا سنسير إلى النسيان، أن ينسانا الناس، يا محمّد… وأنّنا لسنا خالدين حيث ظننّا أنّه لا يستغنى عنّا. سنّة الحياة أن نترك المكان لغيرنا. وسنّة الحياة أن نعقب خلفا من ورائنا، وسنّة الحياة أن يضحي حاضرنا البهيج بالأيّام والمحاضرات والدروس والعلاقات اليوميّة، أن يضحي كلّ ذلك شيئا من ماضينا. هو ماض فاتر باهت، صامت أحيانا، وساكن أحيانا أخرى. ولا بدّ للناس من ذاكرة قويّة تردّ لما مضى شيئا من بريقه، على وجه الاعتراف حينا، وعلى وجه المجاملة أحيانا كثيرة. لم تخش الانقطاع عن الجامعةـ أيا محمّد… وها أنت تقدم على مغامرة أخرى لعلّها كانت ممّا جمعت في نفسك، ووطّنت بداخلك. قلتَ أيا صديقي، فيما بينك وبين نفسك: كيف أكون مرّة أخرى حيّا عينا غير أثر؟ قلت: كيف أقاوم النسيان، نسيان ذاتي وهي التي تمكّنت منها اللّجاجة فلم ترسلها؟ قلت: لا طاعة لي لذاك السكون الرّهيب. قلت: سأعمل ما دمت حيّا لأنّ الكائن لا يموت إلاّ بانقطاع عمله وإرادته من حيث هو كائن مسكون بهاجس الوجود، وفكرة الخلق. عندها أقدمت على النشر فجمعت فيه بين إبداعك الخاصّ بما أوجع نفسك، وأرهف حسّك، وثقّف فكرك، فألّفت وألّفت وألّفت في النقد، والحياة الثقافيّة التونسيّة وأدب الأطفال، وما ألّف زملاؤك، وأصدقاؤك، ومحدثو الإبداع الأدبيّ، والشعراء منهم، ونشرت أصواتهم، وعرضت تجاربهم، وفتحت لهم أبوابا لم تكن بالميسّرة ولا بالقريبة منهم. وتخيّرت بفضل علمك ودرايتك من المتون ما وهبت له الطريق إلى الشهرة. فكانت دار البدوي، ثمّ تحوّلت إلى دار ابن عربي للنشر، فكأنّك تهيّأت أو وطّدت نفسك على أن تعيش حالة صوفيّة عميقة موضوعها الأدب والفكر والثقافة. نشرت مئات الكتب والدواوين، وترافق جيل المبتدئين وجيل الشيوخ، ووصلت بين المغمور، فأنرت سبيله، وجيل المشهور فزدته رسوخا. ومن ظنّ أنّك قصدت الكسب باء بخيبة الرأي فيك لأنّي أعلم أنّك لم تجن غير الفرحة الفكريّة، وما أقدسها لو علم أولئك الظانّون بك ظنّا، والحاسدون لك على جمع الأموال الطائلة. أشهد يا محمّد أنّك لم تجن شيئا. أعرف ذلك يقينا، وبيتك شاهد على ما أقول. وحالك من الدنيا حال المعاهد على البساطة وحبّ الناس والسماحة والكرم، لا يجد قاصدك غير هذا منك. أشهد على ذلك كلّه اليوم لأنّي خالطتك، وعاشرتك، وزرتك، وعدتُك، ومشيت وراءك وأنت محمول إلى حيث القرار.

زميلاتي، زملائي

لم يخلد محمّد إلى شيء من الرّاحة ولم يقنع بالنشر، وحمله زملاؤه ورفاقه، وأهل الثقافة والفكر إلى إدارة اتّحادهم العتيد، اتّحاد الكتّاب التونسيّين سنة 2011، وقضى محمّد ثلاثيّة أجاد التعبير عنها الأستاذ عادل خضر الرئيس الحالي للاتّحاد في تأبين الراحل. ولا مزيد على ما قال صديقي وزميلي ورئيسي أيضا. وإنّما يلفت الانتباه ما كان لمحمّد، لعفويّته وبساطته وحسّه الإنساني، من قدرة على جمع النّاس والتأليف بين المختلفين. وتلك خصلة لا مناص منها لمن أراد إدارة الشأن العام وسياسة المؤسّسات الوطنيّة مثل اتّحاد الكتّاب التونسيين. ولم يكن محمّد من ذوي السوابق الإداريّة، ولا هو من أصحاب المناصب والخطط، وإنّما غلب حسّه الاجتماعي والأخلاقي على كلّ حيلة يتوسّل بها النّاس لإدارة المرافق العامّة. هو حسّ من صلب مبادئه الفكريّة وأخلاقيّاته المشهودة، وقدرته على خدمة المصلحة العامّة مقابل التشبّث بالتواضع وإنكار الذات. حيلة محمّد في إدارة الاتّحاد بسية للغاية تجمعها كلمة واحدة الإيثار.

أيا صديقي…

أيا ذاك الذي ألفتُ حتّى أضحى أثرا بعد عين…

أيا ابن الدار حيث تسارعت خطاك، وعرضت ضحكتك، وردّدت إلى جانب “زقزوق” صاحبنا في مطعم متوالفيل أغنيته المشهورة “جيتك … يالهرجماجي”، التي كان يلهبنا بها كلّما جلسنا إلى طاولة العشاء لنفرح كصبية لا يملكون غير الفرح، فرح بدراستنا، فرح بدارنا، وفرح بما نرى من حولنا على عسر الحال وضيق اليد. كنت تغنّي، وكنت تنشد أيضا لمحمود درويش قصائده الأولى، وكنت تعود محمّلا إلى المبيت بالكتب التي اقتنيتها، وقد فضّلتها على اللباس ومتع الحياة الأخرى. كنت تمرّ بغرف الأصدقاء وتعلمنا بالجديد في مجال النشر الأدبي، وتقول أحيانا ما لا يصدّق من الآراء. وكنّا نصدّقك يا صاحبي لأنّا لم نقف لك على وهم، ولا على ما ظهر تهافته من الآراء السيّارة.

رأيتك يا محمّد كما يرى الحيّ السائر إلى غير هذا العالم، قليل الكلام، ثابت النظرة، ثقيل الخطو، مولّيا وجهك غير ما أرى. وكنت مع ذلك تحادثني بما قلّ وكفى. فعلمتُ أنّك انتسبت إلى غيرنا من الأهل والأصحاب. رأيتك تتهادى على غير عادتك من المشي. وأيقنت أنّك تفارقني وإن بعد لأي. نظرت إليّ أكثر من مرّة كما لوكنت تخشى أن تنساني. ونظرت إليك بكثير من التمويه والخجل، وأنا المتجرّئ عليك في العادة. وأدركت أنّك أتممت. وهل بعد التمام غير النقصان. كذا أنت بيننا اليوم وقد رحلتَ. تنقصنا يا محمّد ولا شفاء من هذه الآفة إلاّ ذكرك ببعض ما قلت أو حرّرت أو سيّرت عنك.

لك السلام والسكينة، أيا صديقي، حيثما كنت ولتسعد بعقبك فقد حملوا عنك ما عجز عنه الجسد وخلّده الفكر.