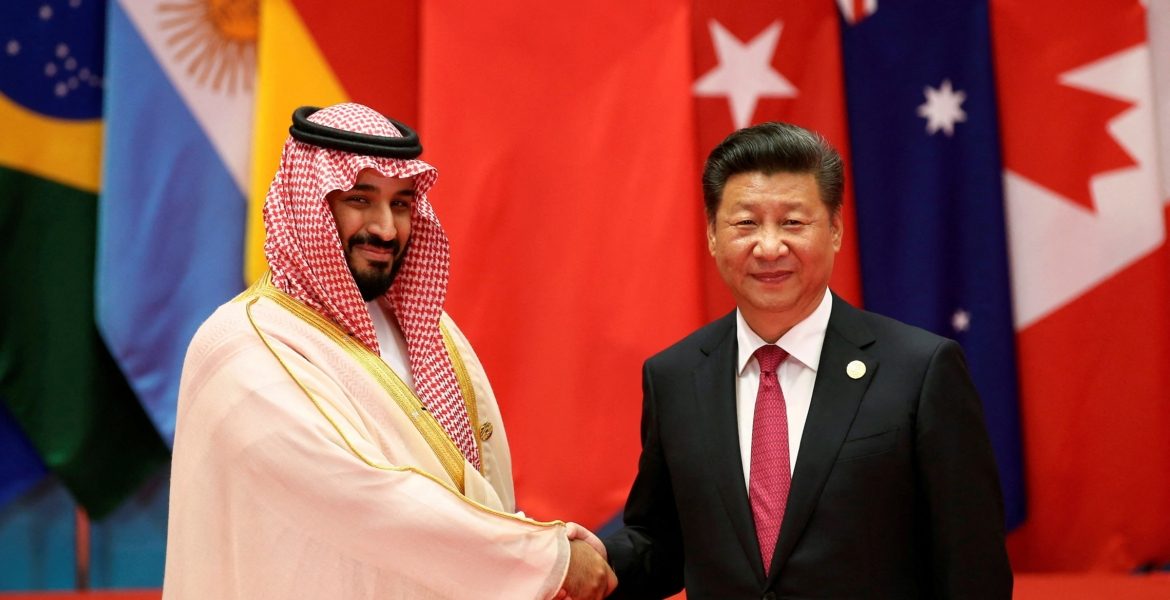

يبدأ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الأربعاء 7 ديسمبر 2022، زيارة للسعودية هي الأولى له منذ 2016 إلى أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم، ويُتوقّع أن تتركز زيارة الرئيس الصيني للسعودية على تعزيز التقارب الاقتصادي والدبلوماسي بين العملاق الآسيوي والدول العربية.

حسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن الرئيس الصيني سيعقد، خلال الزيارة التي تستمر حتى الجمعة 9 ديسمبر لقاءات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أن يشارك أيضاً في قمتين خليجية – صينية وعربية – صينية يحضرهما قادة دول المنطقة.

بينما قالت صحيفة The Guardian البريطانية إن زيارة الرئيس الصيني للسعودية تأتي تتويجاً لعقود من التعاون الذي كان قائماً في السابق على مبيعات النفط، والذي تطور ليصبح تجارة ثنائية تقترب قيمتها من 90 مليار دولار سنوياً.

3 قمم خلال زيارة الرئيس الصيني للسعودية

حسب الصحيفة البريطانية، سيلتقي الرئيس الصيني بأكثر من 30 رئيس دولة، ورجال أعمال، خلال زيارته التي ستستغرق ثلاثة أيام للعاصمة السعودية، والتي من المقرر أن تفضي إلى “اتفاق استراتيجي” بين الدولتين.

الاستقبال الاحتفالي الذي ينتظر الرئيس الصيني سيكون على نطاق مشابه للاستقبال الذي حظي به دونالد ترامب خلال الأشهر الأولى من إدارته، ويتناقض تناقضاً صارخاً مع زيارة خليفته، جو بايدن، الباهتة إلى جدة في اوت الماضي، التي لم تثمر عن شيء.

حيث ستتصدر صفقات الطاقة والبنية التحتية جدول أعمال زيارة الرئيس الصيني للسعودية، وفقاً لما ذكره شخصان مطلعان على التحضيرات.

كما قالا إنه من غير المرجح، على سبيل المثال، أن تقبل السعودية بفكرة الدفع باليوان عوضاً عن الدولار مقابل النفط، في إشارة إلى التقارير المتداولة مطلع هذا العام. وقال دبلوماسيون ومحللون حينذاك إن هذه التقارير رسالة سياسية للولايات المتحدة وليس ما تخطط له المملكة.

هذه الزيارة توفر للرياض فرصة ذهبية لعرض قوتها الجاذبة في الشراكة التجارية وحضورها المتنامي كقوة عالمية فاعلة لا يستهان بها. وبكين بالفعل أكبر شريك تجاري للرياض، والسعودية عضو في خطة الصين العالمية “الحزام والطريق”.

حيث قال مسؤول سعودي رفيع المستوى: “قلنا مراراً إن هناك أطرافاً كثيرة غير واشنطن يمكننا التعاون معها. وهذه الرسالة ستتضح جلياً حين تبدأ هذه الزيارة. الصينيون لا يعطون محاضرات ولا يسيئون الأدب. ويعرفون كيف يبرمون الصفقات. لكن الأمريكيين يريدوننا أن ننحاز لجانب واحد، وهذا ما لن نفعله”.

استعداداً للزيارة، عُلّقت الأعلام الصينية في أنحاء الرياض وفي قاعات الاحتفالات حيث ستجري مراسم استقبال شي. ويُتوقع أن يصل قادة ورجال أعمال خليجيون، الأربعاء، بعد أن تلقّى كثير منهم دعوات عاجلة مطلع هذا الأسبوع.

التوترات مع واشنطن وأزمة النفط

تأتي زيارة الرئيس الصيني للسعودية بينما تشهد العلاقات السعودية الأمريكية توتراً إثر قرار المملكة خفض إنتاج النفط من خلال تحالف “أوبك بلاس”.

حيث اعتبر البيت الأبيض قرار الكارتل النفطي الذي تقوده السعودية اصطفافاً إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا، وهو أمر رفضته السعودية، معتبرة أن ما يمليه هو حركة السوق فقط. واختارت المجموعة التي تضمّ السعودية وروسيا، الأحد، الإبقاء على مستويات خفض الإنتاج نفسها.

كما تأتي زيارة الرئيس الصيني للسعودية بعد أيام من اتفاق دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على حدّ أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولاراً، في محاولة لحرمان الكرملين من موارد حرب، ما أثار مزيداً من عدم اليقين.

يقول توربورن سولتفات من مؤسسة “فيريسك مابليكروفت” الاستشارية إنه “من المحتمل أن يكون النفط على رأس جدول أعمال زيارة الرئيس الصيني للسعودية أكثر مما كان عليه عندما زار بايدن” المملكة، مضيفاً: “هذان هما اللاعبان الأكثر أهمية في سوق النفط”.

استثمارات الصين في السعودية

بعيداً عن الطاقة، يتوقّع محللون أن يناقش قادة البلدين الصفقات المحتملة التي يمكن أن تشهد انخراط الشركات الصينية بشكل أعمق في المشاريع الضخمة، التي تعتبر محورية في رؤية الأمير محمد بن سلمان، لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط.

تشمل هذه المشاريع مدينة نيوم المستقبلية بقيمة 500 مليار دولار.

مع ذلك، فإنّ تبني علاقات أوثق مع الصين لا يعني أن المملكة العربية السعودية تريد خفض مستوى شراكتها مع الولايات المتحدة.

فحتى في ذروة التصريحات الصاخبة حول خفض إنتاج النفط في أكتوبر حين تحدّث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن “عواقب”، شدّد المسؤولون السعوديون على أهمية علاقاتهم مع واشنطن.

كما يقول المحللون إنه في الوقت الذي تتعاون فيه الصين والسعودية في مبيعات الأسلحة وإنتاجها، لا تستطيع بكين توفير الضمانات الأمنية التي دعمت الشراكة الأمريكية السعودية منذ بدايتها في نهاية الحرب العالمية الثانية.

أول قمة عربية صينية في السعودية.. إلى أين يصل التنافس الصيني الأمريكي في الشرق الأوسط؟

يزيد من تخوّف واشنطن من لجوء دول المنطقة إلى استثمار التنافس بين الدول الكبرى، للعب على التناقضات بينهما، لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، بما لا يراعي المصالح الأمريكية، وهو ما يتجلَّى في إعلان الرياض خلال الآونة الأخيرة عن رغبتها في التفاوض مع الصين حول بيع النفط السعودي لبكين باليوان، بدلاً من الدولار الأمريكي، وهي خطوة في حال تحققها ستمثل انقلاباً في العلاقات الأمريكية- السعودية.

ترحيب ببكين وتحدٍّ لواشنطن

تمثل زيارة الرئيس الصيني للرياض للمرة الأولى، منذ زيارته الأخيرة في عام 2016، والاحتفاء العربي المنتظر بها، رسالةَ تحدٍّ لواشنطن، التي تضع الصين وفق استراتيجية الأمن القومي، الصادرة عن البيت الأبيض في أكتوبر2022، في مرتبة المنافس الأبرز عالمياً، والذي يملك قدرات اقتصادية وعسكرية وتقنية تخول له تقويض النظام الدولي الذي أسَّسته أمريكا منذ الحرب العالمية الثانية، وبناء نظام دولي جديد.

تزخر مراكز الدراسات الأمريكية خلال آخر عامين بدراسات تحذر من تداعيات تخفيف الموارد العسكرية والاقتصادية الأمريكية المخصصة للشرق الأوسط، باعتبار ذلك يمثل ثغرةً تتيح للصين العملَ على توظيفها لتعزيز علاقاتها ووجودها بالمنطقة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً بمرور الوقت.

فقد نشأت العلاقات الصينية الرسمية ببعض الدول العربية منذ عقود قريبة، فالرياض أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين في عام 1990، بينما أقامت قطر والبحرين علاقات مع الصين في عام 1988 و1989. ولكن سرعان ما تعززت العلاقات الصينية مع الخليج ضمن مساعي بكين لحماية أمن الطاقة الخاص بها، بعد أن تحوَّلت في عام 1993 إلى دولة مستوردة للنفط، قبل أن تشغل المركز الأول عالمياً في استيراد النفط والغاز في عام 2017.

ومع صعود الصين تدريجياً على ساحة النفوذ العالمي، بدأت تعمل على تعزيز كسر حلقات الحصار التي تحاول أمريكا فرضها عليها شرقاً، بالتعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والفلبين، وذلك عبر تبنّي بكين استراتيجية “التقدم غرباً”، التي تبدأ من الجوار المباشر في آسيا الوسطى، وصولاً إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، وذلك لفتح أسواق جديدة، وتحسين الوصول إلى الموارد التي تحتاجها الصين لدعم قوتها الاقتصادية.

تمدد النفوذ الصيني في العالم العربي

ميدانياً، حدث أول انتشار عسكري للصين في البحار البعيدة في عام 2008، عندما نشرت قوة بحرية من ثلاث سفن في خليج عدن لمكافحة القرصنة، ثم عزَّزت انتشارها ببناء أول قاعدة عسكرية صينية في الخارج بجيبوتي عام 2017، وهو ما تزامن مع تعزيز استثمارات الصين في البنية التحتية الحيوية، وبالأخص الموانئ والطرق في مناطق تمتد من سلطنة عمان وجيبوتي إلى قناة السويس ومصر والجزائر، وغيرها من الدول على طول طريق الحرير البحري، الذي يربط الصين بأوروبا. وضمن ذلك تجاوزت قيمة عقود البناء الصينية في الشرق الأوسط منذ عام 2005 حتى العام الجاري 180 مليار دولار.

نهج التمدد المذكور يتسق مع ما ورد في وثيقة رسمية صينية، نُشرت في عام 2019، بعنوان “الدفاع الوطني في العصر الجديد”، حيث أشارت إلى ضرورة تعزيز بناء قوة عسكرية تعمل في البحار البعيدة، وتطوير مرافق لوجستية خارجية، تحمي مصالح الصين الاقتصادية في الخارج. أما على المستوى الثقافي، فقد انتشرت معاهد كونفوشيوس التي تُعلم اللغة الصينية في مصر والسعودية والإمارات والأردن، وأصبحت اللغة العربية تُدرس في أكثر من أربعين جامعة صينية.

التخوفات الأمريكية

رغم أن الشرق الأوسط لا يمثل ساحة التنافس الرئيسية لأمريكا مع الصين، بعكس شرق آسيا والمحيط الهادئ، فإن الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، يرى أن المنطقة تمثل مركز المنافسة الاستراتيجية لأمريكا مع روسيا والصين، وهو ما يشاركه فيه العديد من الخبراء الأمريكيين الذين يحذرون من توظيف الصين لتواجدها في قطاعات الموانئ والاتصالات بدول المنطقة، في جمع معلومات عن القوات والمعدات الأمريكية، وسرقة التكنولوجيا الخاصة بها، واستخدام الوجود المدني لتعزيز الوجود العسكري مستقبلاً، بحجة حماية الاستثمارات والمصالح الصينية.

وكذلك ينزعج الجيش الأمريكي من تزايُد إجراء الجيش الصيني تدريباتٍ مع جيوش دول المنطقة، ففي عام 2019 أجرت الصين والسعودية تمريناً مشتركاً لمكافحة القرصنة، وفي العام ذاته شاركت مدمرة صينية في مناورة مشتركة لمكافحة القرصنة مع البحرية المصرية، كما شاركت القوات الصينية مؤخراً في مناورات عسكرية مع روسيا وإيران وباكستان بخليج عمان والمحيط الهندي. ويكمن الانزعاج الأمريكي في أن التدريبات المشتركة تقود إلى توثيق العلاقات وتبادل معلومات استخبارية، وصولاً إلى شراء أسلحة من الصين، ما سيخصم من رصيد نفوذ واشنطن بالمنطقة.

التحرك الأمريكي المضاد

التمدد الصيني دفع لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين (USCC) لأن تطلب من الكونغرس في تقريرها السنوي الصادر عام 2022، تكليف البنتاغون بإجراء دراسة للجدوى الاستراتيجية والفنية الخاصة بفرض حصار كامل على موارد الطاقة الموجهة للصين، في حالة نشوب صراع عسكري بين البلدين.

كما تحركت واشنطن للضغط على حلفائها بخصوص علاقتهم بالصين، مثلما حدث مع الإمارات، حيث تجمّدت صفقة بيع طائرات إف 35 على خلفية رفض أبوظبي منع شركة هواوي الصينية من العمل في بناء شبكة الجيل الخامس من الهاتف الخلوي، كما أثار مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز مع تل أبيب، مخاوف واشنطن من الاستثمارات الصينية الضخمة في إسرائيل، وبالأخص في ميناء حيفا، الذي فازت شركة صينية بعقد تشغيله لمدة 25 عاماً.

وينصح الخبراء الأمريكيون في شؤون الشرق الأوسط، بزيادة زيارات المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى إلى دول المنطقة، لتبديد الشعور بانسحاب واشنطن أو خفض اهتمامها بها، وتسهيل إجراءات بيع العتاد العسكري للدول الحليفة، وبالأخص منظومات الدفاع الجوي والطائرات المسيرة، وربط ذلك بعدم عقد الدول الحليفة لصفقات شراء أسلحة من الصين.

وفي المحصلة، بينما تعمل أمريكا على تشكيل وتعزيز تحالفاتها في المحيط الهادئ وشرق آسيا لحصار التمدد الصيني، تُعزّز بكين حضورها في منطقة ظلت تُعتبر منطقة نفوذ أمريكي خالصة، خلال العقود الأخيرة. وتخشى واشنطن من أن يؤدي النفوذ الاقتصادي الصيني بالمنطقة إلى توليد نفوذ سياسي وأمني وعسكري، يجذب حلفاء أمريكا بعيداً عنها، وهو التخوف الذي يزيد من وتيرته انعقاد القمة العربية الصينية الأولى المرتقبة، ولعل هذا ما يفسر عدم لجوء إدارة بايدن لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد الرياض، رداً على قرار تخفيض إنتاج النفط، فضلاً عن تسريع أمريكا وتيرة بناء نظام إقليمي أمني جديد في الشرق الأوسط يقوم على التعاون بين إسرائيل وعدة دول عربية، ما يساعد واشنطن على توجيه مواردها تجاه المناطق التي ترى أنها أكثر أهمية في كبح النفوذ الصيني، وهي استراتيجية تحمل في طيّاتها مخاطر عدة، وتكشف عن تآكل في قوة الردع الأمريكية، وعدم القدرة على العمل في عدة مناطق في وقت متزامن، في مواجهة تحديات مختلفة.